おはようございます♪

今回は「10月」の行事食まとめです。10月にはどんなイベントがあって、それぞれ何を食べるのかをリストアップしました♪おうちでパーティーをするときや、給食・施設の献立作りのお役に立てればと思います。

10月ってどんな時期?

秋が深まる10月。朝晩は冷えてきますが、日中は過ごしやすい日が多いです。台風が来る日もありますが、晴れる日も多く、特にスポーツの日は1年の中でもっとも晴れる確率の高い日です。地域のお祭りがあったりします。そんな10月は、行楽にぴったりな時期です。公園に行ってピクニックしたり、山登りやキャンプなどアウトドアを楽しむ人も多いです。

10月の大きなイベントといえばハロウィン!かぼちゃのディスプレイがあちこちに飾られます。集まって仮装する、みんなで楽しめるイベントですが、コロナの影響で数年落ち着いていましたが、今後はまた活気が戻るのでしょうか。

10月の主な行事食

10月は伝統的な日本の行事はこれというものはないですが、なんといってもハロウィンがあります。あとは行楽にぴったりな季節であることと、スポーツの日もあり、学校や地域の運動会も9~10月にかけて開催されるところが多いのでお弁当を作ることが多いのでは。お弁当文化は日本のよき文化です♪

ではひとつずつ紹介していきます♪

スポーツの日(10月第二月曜日)

10月の第2月曜日に制定されている国民の祝日です。日本で初めてのオリンピック大会が東京で開催されたことを記念して、体育やスポーツの普及と振興を図るために制定されました。もともとは「体育の日」という名前で10月10日の固定日の祝日でしたが、ハッピーマンデー制度導入により日にちは変動するように。スポーツイベントや活動の推進、健康増進を奨励することを目的としています。

運動会弁当

スポーツの日にはスポーツイベントや運動会が行われる地域もあります。運動会は子どもの成長を見ることができる親にとっては楽しみなイベント!朝からお弁当作りして精一杯応援。昔はおじいちゃんおばあちゃんや近所の人と一緒にお重に入ったお弁当を食べることが多かったですが、コロナで午前中のみの開催になりお弁当がなくなったり、個食弁当でこどもは教室で食べたりと、みんなでお弁当を囲む機会はなくなりましたが、徐々にまた復活するのではないでしょうか。

世界食料デー(10月16日)

「世界食料デー」は、食料の重要性を啓発し、世界中の人々が十分な食べ物を得る機会を持つことの大切さを広める国際的なイベントです。毎年10月16日に各国で様々なイベントやキャンペーンが行われ、持続可能な食料生産や公平な食糧分配が訴えられます。

おにぎりアクション

毎年10月16日の「世界食料デー」に行われている「おにぎりアクション」は、2015年から始まった活動です。日本の代表的な食べ物である「おにぎり」の写真をSNSや特設サイトで投稿すると、1枚につき協賛企業が給食5食分に相当する寄付(100円)を提供し、アフリカ・アジアの子どもたちに給食を提供できます。

食品ロス削減

世界では食糧が豊富にありながら、約10人に1人が飢餓に苦しんでいます。一方、世界で生産される食料の3分の1が捨てられていて、日本も「食品ロス大国」の一つです。国連WFP協会は、この2つの問題に対する関心を高めるために、SNSキャンペーン「ゼロハンガーチャレンジ」を実施し、SNSで指定ハッシュタグを使って食品ロス削減の取り組みを共有し、寄付ができます。例えば、

- 捨てる部分(皮や芯など)を使ったメニュー

- 余ったメニューをリメイクするメニュー

などが調理において食品ロス削減につながる行動となります。

ハロウィン(10月31日)

毎年10月31日に行われるハロウィンは、古代ケルト人に起源を持つ祭りです。もともとは秋の収穫を祝う行事で、悪霊を追い払う意味もありましたが、今では世界的に楽しいイベントとして発展。カボチャをくり抜いてジャック・オー・ランタンを作ったり、子供たちが仮装してトリック・オア・トリートと言いながらお菓子をもらいに行く習慣があります。日本でも特に仮装が楽しまれ、子供だけでなく大人も仮装して楽しむイベントとして大きなイベントとなりました。ハロウィンに食べられるものは、かぼちゃが有名ですが、他にも見た目をハロウィン仕様にした食べ物が食べられます!

かぼちゃ

ハロウィンに食べる食べ物といえばかぼちゃで作るランタン→かぼちゃを食べる!ですが、もともとのハロウィンでは「カブ」を使ってランタンを作っていました。その後アメリカに渡りましたが、アメリカではカブをあまり食べないためカブの生産量が少なく、代わりにアメリカではかぼちゃが多く収穫されていたため、かぼちゃが使われるようになりました。これが全世界に広まり、「ハロウィン=カボチャ」というイメージが定着したそうです。

ジャックオーランタンやおばけをモチーフにしたもの

食材でいうとかぼちゃくらいしか思いつかないハロウィン。他には、見た目でハロウィンを演出することが多いです。まずメジャーなのは、ジャックオーランタンに見立てるもの。三角の目とギザギザの口を海苔で作ったり、くり抜いたりして色んなメニューが変身します!あとはおばけやミイラなどをモチーフにしたものも。おばけは形をしずく型にしたり、ミイラはチーズやパイ生地をぐるぐる巻いたりされて表現されています。その他にはコウモリもよく見られます。

ハロウィンカラー(オレンジ・黒・紫)のメニュー

続いてハロウィン感を演出するのによく食べられているのが、ハロウィンカラーの食べもの。

- オレンジ…人参、柿、サーモン、オレンジ、かぼちゃ、パプリカ

- 黒…黒ごま、海苔、ひじき、黒豆、ブラックオリーブ、オレオ

- 紫…なす、紫キャベツ、紫玉ねぎ、紫芋、ぶどう

などが食材として使われています。

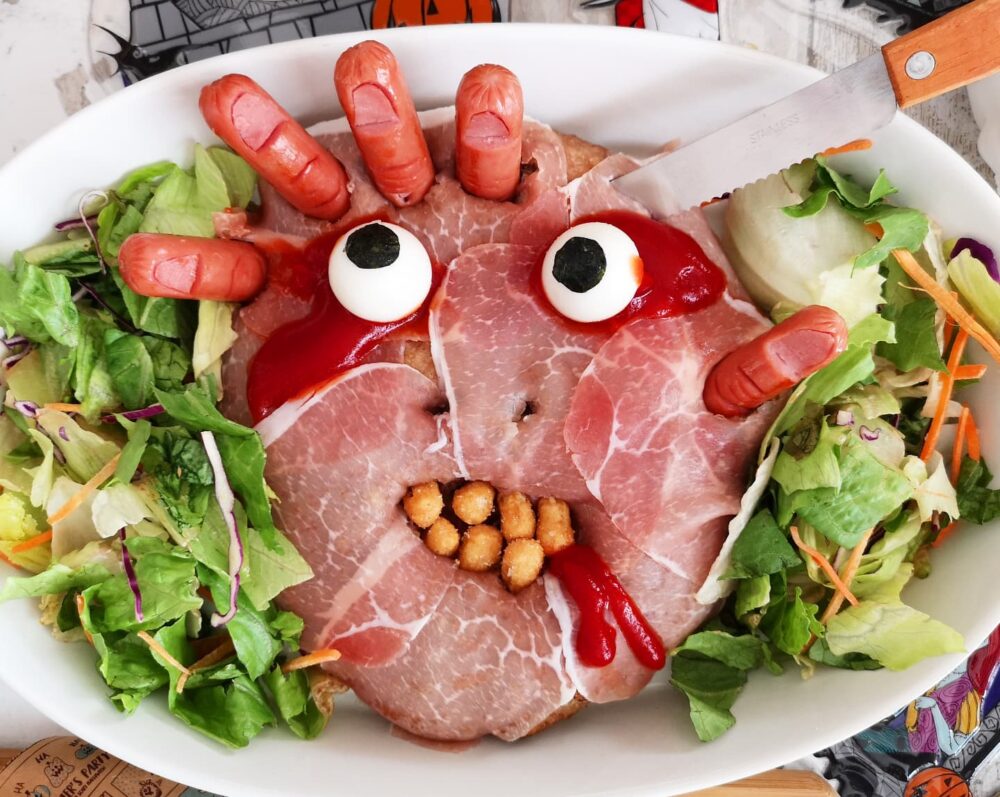

リアル怖い系のもの

ハロウィンといえばおばけ、ということで、可愛いおばけではなくホラーな見た目の本格的なもので演出されることも。例えば、目玉、ガイコツ、指先、脳みそ…見た目が怖くて小さい子供向けよりも大人で楽しむハロウィンに向いてそうです^^;ドッキリ要素もあるので、盛り上がること間違いなし!

ハロウィンはこちらの記事でさらに詳しくハロウィンによく食べられるメニューについてたくさん紹介しています♪↓

紅葉狩り・秋の味覚狩り・芋掘り(10月~)

10月になると涼しくなり、日中は快適に外で過ごすことができるので、お休みの日に行楽に行くベストシーズン!10月後半からは紅葉も色づいて来るので紅葉狩りに出かけたり、梨狩り、ぶどう狩り、栗拾い、芋掘りなどの秋の味覚狩りに出かける機会も。

行楽弁当

秋の行楽ではお出かけ先で、レジャーシートを敷いてお弁当を食べるのも楽しい♪外で食べるごはんは美味しいですよね!秋の行楽弁当として、栗ご飯やきのこご飯、秋が旬の果物など季節を感じられるお弁当だとより秋を楽しめます。

さつまいもメニュー

お芋掘りでたくさんさつまいもが収穫できたら、すぐに食べるよりも少し保存してから食べると甘味が増すさつまいも。大量のさつまいもを少しずつ消費して、秋の味覚を長くたっぷり楽しみます♪さつまいもの大量消費レシピはこちら↓

10月は外で過ごしやすい日はお弁当を♪ハロウィンはモチーフで楽しむ!

以上、秋真っ最中の10月の行事食でした。一番目立つイベントはハロウィンですが、食の大切さをアピールしたり、食欲の秋ということで秋の食材を思う存分楽しむ行楽弁当の提案も♪ハロウィンはかぼちゃ以外のメニューを提案することも必要になってきます。見た目にハロウィン感を出せるような食卓を演出できるメニュー提案が必要かと思います!可愛い系かホラー系かどちらで行くか迷います^^

最後まで見ていただきありがとうございました♪

コメント