おはようございます♪

先日の中秋の名月に作ったお月見団子の紹介です♪お月見団子って、地域によって違うんですよね!今回は、関西風のお月見団子を作ってみました。ちょっとアレンジして目と鼻をつけて、はりねずみっぽくしてみました(^^♪上新粉とこしあんがあれば簡単にできるので、ぜひ作ってみて下さい!

関西のお月見団子はどんなもの?

お月見の時にお供えするお月見団子にはエリア性があります。

詳しくは、こちらの記事で紹介しているのですが、

- 全国的な定番→まん丸のお月見団子

- 関西→里芋のようなお団子の形にこしあんを巻き付ける

- 名古屋→しずく型のお団子で3色

というように、違いがあってとっても面白いです。私の住んでいるエリアではまん丸もしくはしずく型がよく売っているのですが、今回は食べたことがない「関西風」のお月見団子を作ってみました。

関西の月見団子は、お月見団子と言えばイメージする白いまん丸のピラミッドに積んだものではなく、里芋のような変わった形の餅にこしあんが巻きつけてあります。中秋の名月が別名「芋名月」と呼ばれれるように、お供えにその時期に収穫された里芋が使われていたことから、団子も里芋の形を似せて作られたという説があります。他にも月が雲にかかっている様子を団子で表現しているという説もあるそう。

関西風お月見団子のはりねずみバージョン作り方

ちょっとだけアレンジしてはりねずみにしてみました♪

材料(8個分)

- 上新粉(米粉) 80g

- 片栗粉 20g

- 砂糖 10g

- お湯 適量

- こしあん 180g

- 黒ゴマ(目) 少々

こしあんは、ダイソーで購入しました。1袋でお月見団子8個分ちょうどでした♪使い切りありがたい。

作り方

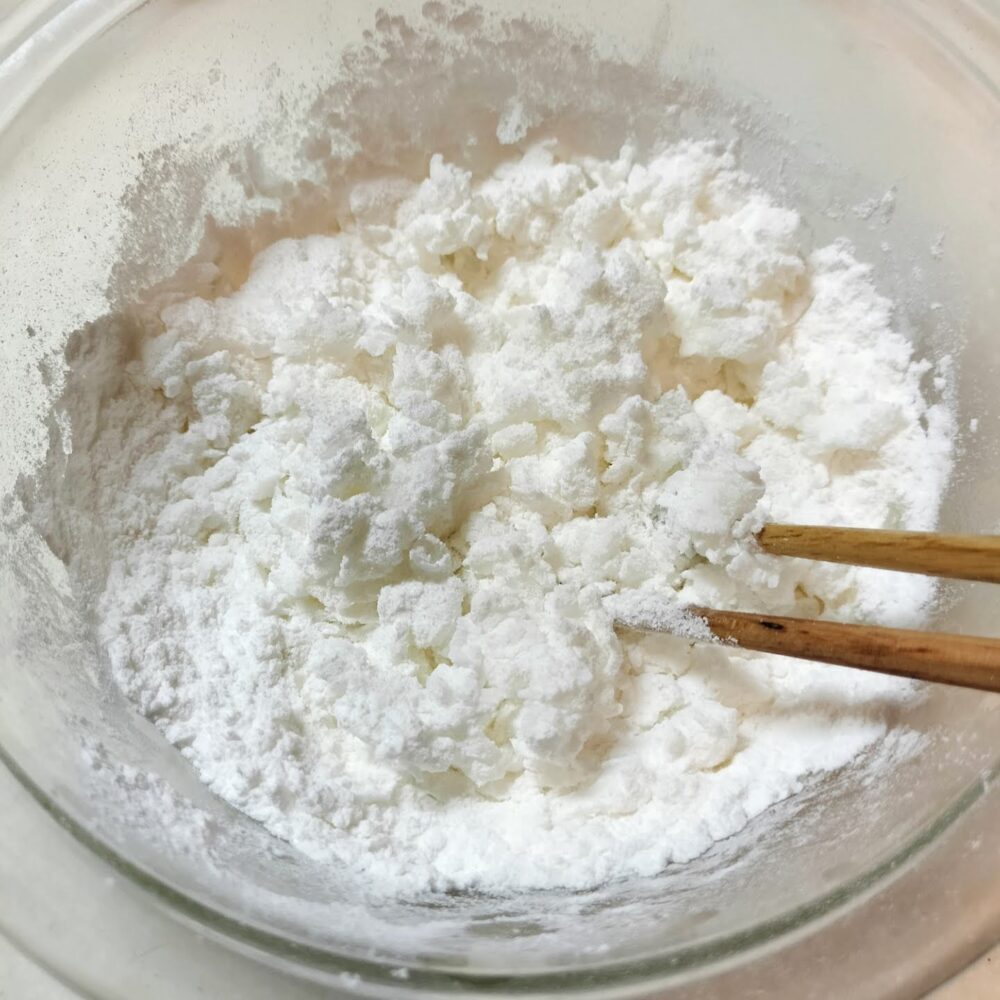

- ボウルに上新粉、片栗粉、砂糖を入れて軽く混ぜ合わせ、

お湯を少しずつ加えて箸で混ぜる。

これくらいにまとまってきたら、お湯はストップ。熱いので少しだけ冷ましたら箸から手にチェンジしてひとまとまりに。足りなかったらお湯を追加してひとまとまりにしたら、8個に適当に分けておきます。

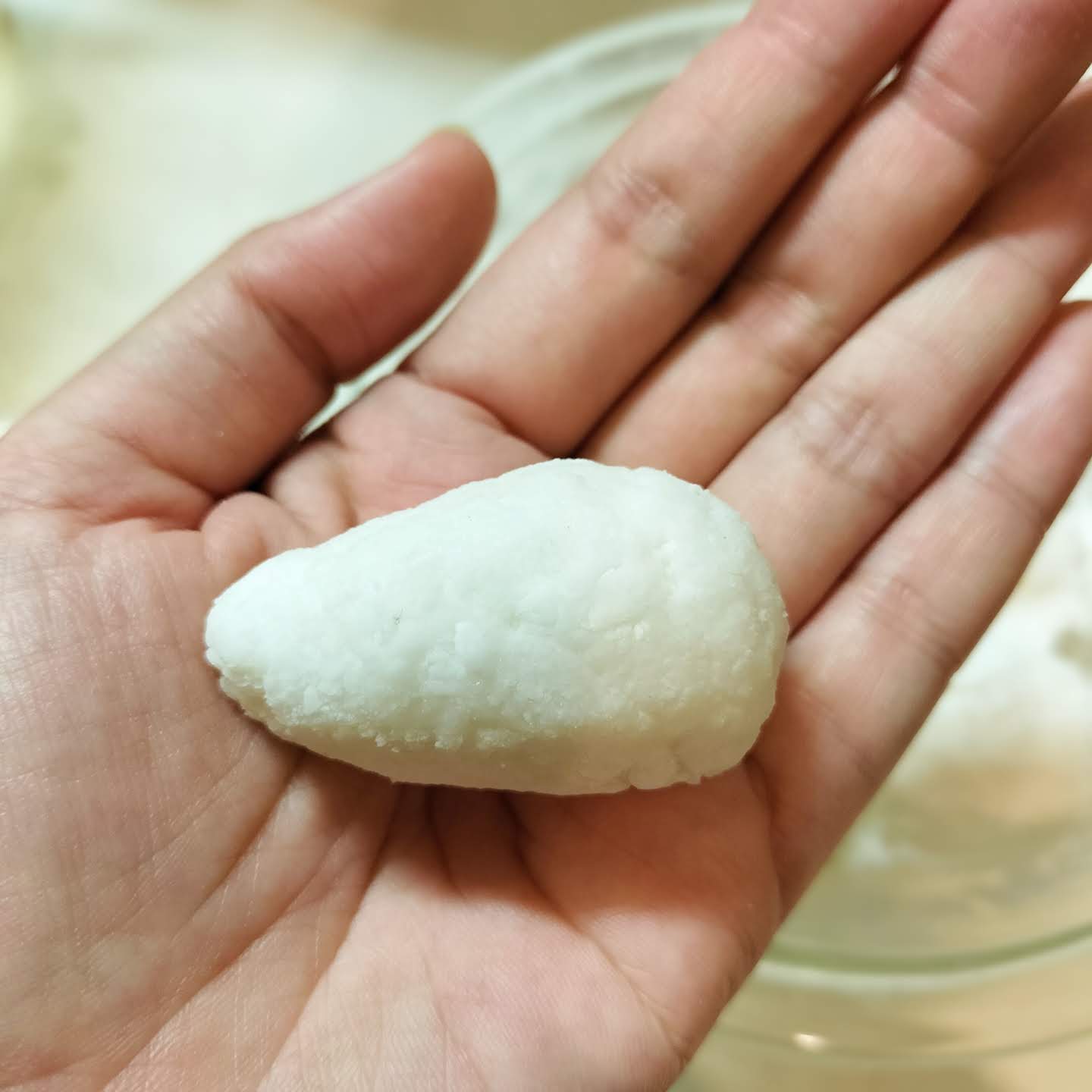

- 里芋型に成形します。丸くお団子を作って、どちらかの端をさらに手でころころすると、端だけ細長くなって里芋のような形に。

10分くらい蒸します。

※茹でても大丈夫ですが少し水っぽくなるかも。蒸すとこっつりもっちりした団子になります。白玉粉で作って茹でてもちもちの団子にしても良さそう。 - 蒸している間にあんこの準備。こしあんを8等分に分けます。ダイソーのこしあんは1袋180gなので、1つ20gくらい。後で鼻用に少し使うので、その分だけ残しておきます。

- 団子が蒸しあがったら、手で持てるようになるまで少しだけ冷まして、黒ゴマを2つずつ刺して目を作ります。冷ましすぎると表面が固くなってゴマが入りにくいので、爪楊枝で穴を空けるとゴマが刺しやすい。

- ラップにあんこを細長く広げ、

上に団子を逆さにして乗せ、

ラップで包んで形を整えます。

最後に残しておいたこしあんで小さい丸を作り、鼻をつけて完成♪

目と鼻をつけるだけではりねずみ?ねずみ風に♪ちょっとスヌーピーに見えなくもない。なんとなく秋の新米の俵=ねずみで、ねずみは秋のイメージです。

上新粉(米粉)で作る&蒸すお団子が食感が好きなので、毎年上新粉+片栗粉の生地で作っています。ちなみに以前は名古屋風のしずく型お月見団子をうさぎにして作りました。↓

お麩を加えて作る「麩団子」も、もちもちして栄養価もアップでおすすめ♪

お団子を食べながらきれいなお月様を見て楽しんでみて下さい♪お月見以外でも簡単に作れるので、お子様と一緒に作るのもおすすめ!

最後まで見ていただきありがとうございました♪

コメント